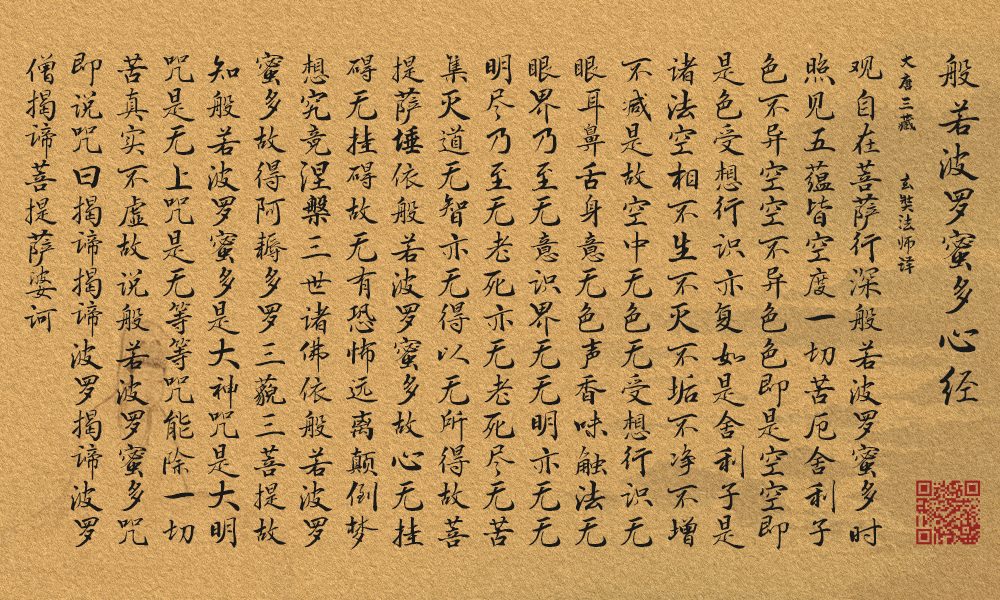

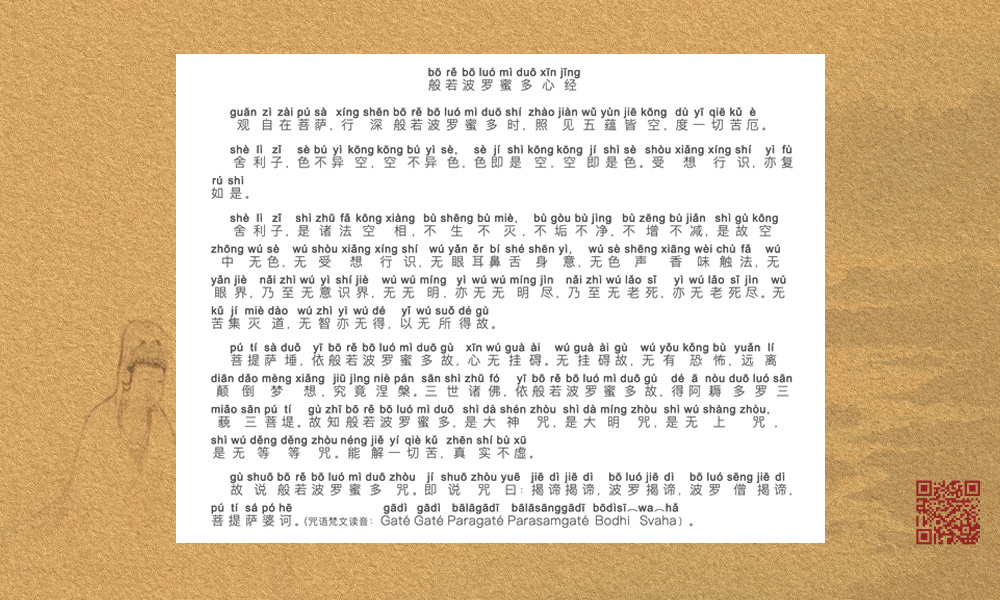

《心经》,全名《摩诃般若波罗蜜多心经》,也称《般若波罗蜜心经》,略称《般若心经》或《心经》。

摩诃,意即伟大的;般若,译为智慧;波罗蜜多,即到达彼岸,完成智慧。心经则为“首要之中心教义”,故全名译为“完成至高无上智慧的首要法门”。《心经》属于《大品般若经》六百卷中的一节,乃大乘佛法之深法、《大般若经》之心髓。全经只有一卷,可谓言简而义丰,词寡而旨深。

相传《心经》写于公元前1世纪的贵霜帝国(古国名)境内,公元222-254年,月氏和尚支谦将它译成汉语,这也是历史上最早的《心经》汉译本。《心经》历代的译本共有十四种,其中流通最广的是玄奘大师的翻译本。玄奘的译本,共二百六十字,阐述五蕴(色受想行识)、三科(蕴、处、界)、四谛(苦、集、灭、道)、十二因缘(无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死。)等皆空的佛教义理,而归于“无所得”(不可得),认为般若能度一切苦,得究竟涅槃,证得菩提果。由于经文简短,便于持诵,流行甚广。近现代,玄奘的译本又被译成多种文字在世界各地流传。

除了玄奘的译本,还有失译本《摩诃般若波罗蜜神咒》,旧题《摩诃般若波罗蜜大明咒经》,传为姚秦天竺三藏鸠摩罗什所译。现存异译本有六种:

唐摩揭陀国三藏.法月译《普遍智藏般若波罗蜜多心经》

唐阙宾国三藏.般若共利言译《般若波罗蜜多心经》

唐三藏.智慧轮译《般若波罗蜜多心经》

唐三藏.法成译《般若波罗蜜多心经》

敦煌发现译本《唐梵翻对字音般若波罗蜜多心经》

宋西天三藏.施护译《圣佛母般若波罗蜜多经》

玄奘译本、失译本和敦煌本为“小本”,只有正文;其余为“广本”,有序、正、流通三分。

《心经》的现存梵本有在尼泊尔发现的广本和日本保存的各种传写摩刻小本。日本手抄贝叶梵本,为609年以后所作。另外,在我国的敦煌还发现了《心经》的七种译本,其中,广本与藏文大藏经所收录的《心经》相同。《心经》的注疏相传有两百余种,仅中国撰述即有四十余种。印度提婆的《心经注》、唐朝新罗僧人圆测的《心经赞》等都是著名的《心经》注疏本。

能够自由自在地观察自身佛性之奥秘的觉者,在运用大智慧深入研究生命是如何到达光辉彼岸的过程时,真实地看到,构成宇宙万事万物的五种因素原本具有可变的空态性质,没有不可变的实体,一切痛苦灾难,都能被这一空态度脱而化解掉。弟子们,从宏观角度看,色和空没有区别;从微观角度看,空与色也相同。空是色的分解,色是空的化合。尽管你反复透彻地去领受、深思、认知和识别,其结论仍然不变。

【色】:指可见物体,如人、物品、山水等(非颜色、姿色)

【空】:不是什么也没有,只是我们肉眼看不见罢了。

弟子们,凡有形象和无具体形象的事物,其本质都具有空性和可变的特点,不参在生长灭亡、肮脏洁净、增多减少。所以,空中没有色的实体,没有对色的思维意思。眼、耳、鼻、舌、身、意这六根要归于空;色、声、香、味、触、法这六尘也要归于空。没有六根六尘的界限和其被认识的界限,心中没有不明白、不自觉和因不明白而烦恼的影子,知直到没有老死和老死的影子,没有累积恶因所造成的苦果,没有修炼道法而成就的品位。不运用智巧去获得什么,那是因为没有什么可以得到的缘故。菩萨因为运用那到达彼岸的大智慧的缘故,清净的心没有一丝挂念,没有挂怀和障碍就免除了恐惧害怕,便脱离了异想天开的梦幻杂念,最终觉悟得道而成正果。那些过去、现在、未来佛,依靠那到达彼岸的大智慧,荣获了无上正等正觉的大果位。所以确认:到达彼岸的大智慧是修炼中最神圣的准则,是最光明的法器,是至高无上的真理,是无与伦比的规范。能真实而不虚妄地将全部苦难化解清除,所以要牢记“般若波罗蜜多”这句真言。既然如此,便号召众生:去吧,去吧!彼岸是归宿,为修我佛,赶快用行动去成就无上正觉吧。